秀吉の香炉のはなし

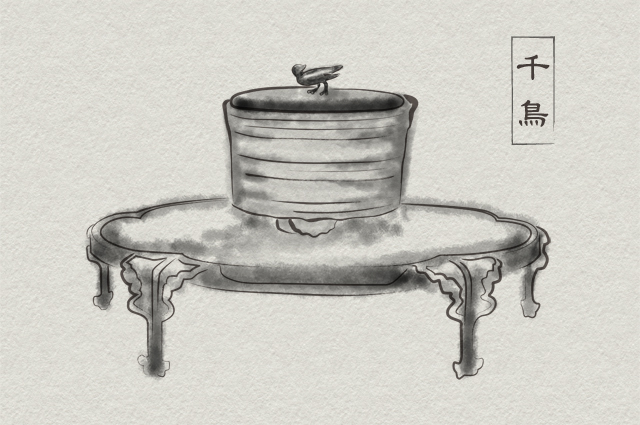

青磁香炉 銘 千鳥

「青磁香炉 銘 千鳥(せいじこうろ めい ちどり)」という香炉があります。

13世紀、南宋時代の中国龍泉窯で造られた砧(きぬた)青磁の香炉です。蓋の部分については、室町時代の金工師であった後藤祐乗(ごとうゆうじょう)の作とされ、シンボリックな千鳥のつまみが付けられています。また、台座の部分には、明時代の堆朱(ついしゅ)輪花形の台が添えられています。

香炉本体の中央にある高台が縁より高く、このため縁の3本の足が浮き上がる姿を、千鳥が片足を上げて休むしぐさに例えて「千鳥形」といい、この香炉が「千鳥」と呼ばれるようになった由縁であると言われています。

『古今名物類聚』をはじめとする名物記には、千利休の師である武野紹鴎(たけのじょうおう)が所持し、豊臣秀吉、徳川家康と伝来し、家康が亡くなった後には尾張家初代義直へと伝わったとされています。

さて、この香炉にも一つの伝説が残されています。江戸後期に書かれた豊臣秀吉の伝記「絵本太閤記」による話です。

秀吉公に息子・秀頼が生まれると、本来家督を相続することになっていた時の関白・豊臣秀次は、秀吉公から冷遇されてしまいます。そんなある日、秀次の家臣であった木村常陸介は、稀代の大泥棒・石川五右衛門に秀吉の暗殺を依頼するのです。五右衛門は夜更けの伏見城に潜入し、秀吉が寝静まるのを待って、秀吉の部屋へと忍びこみます。いびきをかきながら寝入っている秀吉公を確認して、秀吉公に襲い掛かろうとしたとき、なんと、枕元に置かれた千鳥の香炉が「チリリ」と鳴きだし、五右衛門は御用になってしまうのです。

以前に紹介した「信長の香炉のはなし」でも、「三足(みつあし)の蛙」の香炉が本能寺の変の前夜に突然鳴き出し、信長公に異変を知らせたといわれています。これらの香炉にそのようなホームセキュリティ機能があるのかは定かではありません。勝手な憶測ではありますが、もしかすると彼らは、香炉から立ち上がる煙や香気の流れの変化を敏感に察知していたのかもしれません。いずれにせよ、天下人の遺愛品にはこのような伝説やエピソードが何かと多いように思います。

なお、「青磁香炉 銘 千鳥」は現在、愛知県名古屋市にある徳川美術館に収蔵されています。