香の種類のはなし

香の種類と特徴

「お香」と一言でいっても、形状・作り方・用いる場所などによってさまざまな種類があるのはご存知でしょうか?よりよい香りを引き出すには、お香の個性に合わせて様々な種類のお香を使い分けることがポイントです。今回は、そんな「香」の種類と特徴をご紹介します。

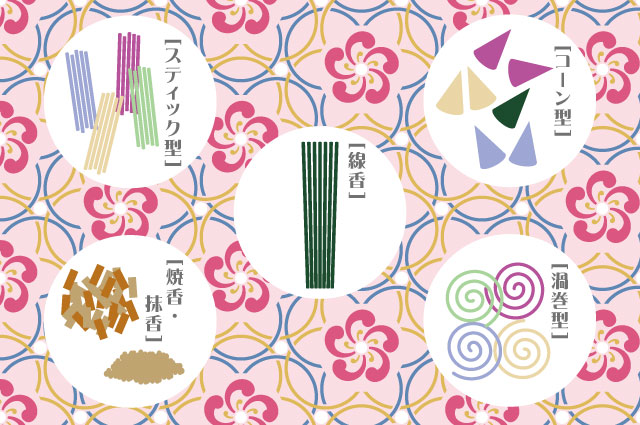

さて、まずは下記の図をご覧ください。

香の種類(解説)

「香」には、大きく分けると「直接火をつける香」・「間接的に熱を加える香」・「熱を加えない香」があることが分かります。次はそれぞれにどのような種類があるのかを見ていきましょう。

直接火をつける香

「直接火をつける香」には、下記のようなものがあります。

線香

主にご家庭で仏事に使われる長さ10cm~30cm程度のお線香は、宗派などにより焚き方が異なりますが、一般的には「仏・法・僧」の原理に従い、香炉の中で1本ずつ三方に立てることが多いようです。原料に伽羅や沈香を多く用いた高級線香は、仏事だけでなく、お部屋で楽しむ香りとして、お客様のおもてなしなどにもご使用いただけます。

なお、長いお線香のことは座禅香とも言われています。禅堂で用いる70cm以上の長さのものもあり、大型の香炉に立てて使います。法要の導師用として使用されることもあります。

また、椨(たぶ)と呼ばれる木の樹皮粉末をベースに、各種の香木、香料の調合から作られた香りを加えて製造されたものを「匂線香」、杉の葉の粉末を原料にして製造され、煙の多い杉特有の匂いがするものを「杉線香」といいます。最近などでは、消臭効果のある「消臭香」などもあります。

線香

スティック型

花やフルーツ、スパイスの香りなど、バラエティ豊かな香りをお部屋で楽しむお香として、10cm未満のものもあります。お好みで香炉や香皿に立てて使用します。

スティック型

コーン型

短時間に強く香りを出すことができるうえ、灰を散らさないお香です。円すいの先端に点火し、そのまま香皿や灰のうえにおいて使用します。

コーン型

渦巻型

長時間焚き続けることができるので、広い空間や空気の流れの多い玄関などでの使用に適しています。専用の香皿や香立を用いるほか、よく乾燥させた灰を香炉に敷きつめ、その上に乗せて焚いてもよいです。この方法であれば、折れて短くなったお香も、最後まで無駄なく焚くことができます。

渦巻型

焼香

香木などの天然香料を細かく刻んで調合したお香です。仏前で、直接炭団(たどん)や炭火の上に薫じます。使用される香木・香料の数によって、三種香・五種香・七種香・九種香などと呼ばれることもあります。

焼香

抹香

非常に細かい粉末のお香で、古くは仏塔や仏像などに散布していました。仏前で焼香のときなどに用いたり、長時間くゆらせておく時香盤(じこうばん)や密教用具の火舎(かしゃ)などにも使われます。

抹香

間接的に熱を加える香

「間接的に熱を加える香」には、下記のようなものがあります。

練香

香木など天然香料を粉末にして、古典的な製法のまま丸薬状に練り上げたもので、「源氏物語」などにも登場する薫物(たきもの)を今に伝えるお香です。深く重厚な香りで、茶の湯の席で冬の香りとして好まれるなど、寒い季節に使われることが多いようです。

印香

粉末にした香料を練り合わせ、固めて板状にし、梅花やもみじのかたちに型抜きをして乾かしたものです。練香と同じく、熱灰の上に乗せて薫じます。浅く軽い香りで、夏の風炉中などで用いられます。

香木

一般的には、沈香と白檀の2種類をいいます。中でも、伽羅は古くから品位の高い最上の香りとして珍重されてきました。

熱を加えない香

「熱を加えない香」には、下記のようなものがあります。

塗香

もっとも粒子の細かいお香で、片栗粉のようになめらかです。俗に清め香ともいわれるように、主に密教寺院などで、本尊に備えたり、読経や写経の際に手や体に少量を縫って心身を清めたりする際に使用します。

匂い袋・掛香

8世紀ごろより貴族の腰飾りとして使用されるなど、古来、衣装の防虫や移り香を楽しむために使われてきました。天然香料を刻んで調合し、袋に詰めて使用します。現代では車の中やのれんに吊るすほか、身に着けたりタンスに入れたりして衣服への移り香を楽しみます。少し大きめのものは玄関先などに置いて、美しい形と香りを楽しむのもよいです。匂い袋は、たいてい外袋に入れられていますが、始めは香りがつよいものですから、外袋のまま衣装タンスのすみにおいて使用ください。また、中の香だけをお求めいただき、自作の匂い袋に詰めるのも楽しいものです。

防虫香

古書や掛け軸、人形などの虫よけ用に調合されたお香です。香袋が品物に直接触れないよう、和紙などに包んで、タンスや箱のすみへ置いてください。また白檀の香りは防虫効果が高く、木を薄くスライスしたものを敷いて使うこともあります。衣装用にお使いいただくこともできます。

最後に

さて、今回は様々な「香」の種類と特徴を紹介いたしました。「香」は、ほんの少しの気配りで驚くほど香りが引き立つものです。より良い香りを引き出すために、お香の特徴に合わせてうまく使いこなし、皆様の暮らしを彩っていただければと考えています。

※記事本文・画像の無断転載はお控えください。

参考文献・引用:

お香の楽しみ方(全国薫物線香組合協議会)

あわじ島の香司(兵庫県線香協同組合)

香りガイド 歴史と香りの町 淡路◆一宮町(一宮町※現・淡路市 産業振興課 兵庫県線香協同組合)